vol.51 なったらどうする? インフルエンザ

2025.01.10インフルエンザのシーズン

のどの痛み・咳や発熱があったら・・・

咳や発熱など、呼吸器感染症が多い季節になりました。

年末から3月に流行していた季節性インフルエンザは、A型インフルエンザが抗原性の変化を少しずつ起こしながら毎年世界中で流行するものを指しています。

新型コロナウイルス感染症の流行以降、インフルエンザの流行時期は変化しています。

ワクチンや抗生物質によって感染症の予防や治療は進んできましたが、一方で新しい感染症も次々と発見されています。

感染症を完全に克服するのは現実的ではありません。

そのため、「予防しつつも、感染した場合どうするか」を考えることが重要です。

何か変だな、と思ったら

「いつもと体調が違う……でもきっと気のせい。」そう思いたい気持ちは理解できます。

しかし、仕事や用事があるからと無理をするのはやめましょう。

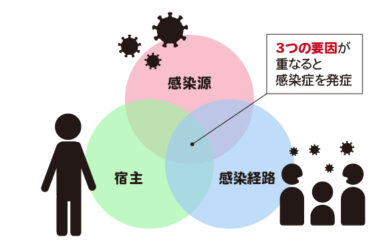

感染症は、以下の3つの要因が揃うことで感染します。

これが「感染症の3つの要因」です。

① 病原体(感染源)

② 感染経路

③ 宿主

③の「宿主」というのは、あなた自身です。

無理をして体調がすぐれない状態では、病原体に打ち勝てず、感染症にかかりやすくなります。

できることその1:休養をとる

抵抗力をアップさせるためには、まず身体を休めることが大切です。

体調が悪いときは、効率よく物事をこなすことはできません。

安静と休養、特に十分な睡眠を心がけましょう。

できることその2:水分をとる

喉が痛い、赤くなっているといった症状は、炎症のサインです。

炎症があるときは身体が必要とする水分量が増えるため、意識して水分を摂取しましょう。

お茶やスープなど、飲みたいもので構いません。しっかり水分を補給してください。

インフルエンザにかかった!

治すため、人にうつさないため:外出は控える

人混みや繁華街への外出を避け、無理をして学校や職場に行かないようにしましょう。

弱っているときは、他の感染症を合併しやすいので、自分を守るために人混みは避けた方が安全です。

うつす危険があるのは、発症前日から3~7日間

インフルエンザウイルスを排出している期間は、他人に感染させるリスクがあります。

一般的には、発症前日から発症後3~7日間に鼻や喉からウイルスを排出すると言われています。

解熱後はウイルス量が減少しますが、完全に消失するわけではありません。

咳やくしゃみが続いている場合には、不織布製マスクを着用しましょう。

具合が悪ければ早めに医療機関を受診

現在は、抗インフルエンザウイルス薬があります。

これらは医師の診察を受けた上で処方される薬です。

一般的に、発症から48時間以内に抗インフルエンザウイルス薬を使用すると、発熱期間が通常より1~2日短縮され、鼻や喉からのウイルス排出量も減少します。

ただし、48時間以降に服用を開始した場合、十分な効果は期待できません。

処方通り、用法、用量、期間を守って正しく服用しましょう。

普段からできること

咳エチケットの徹底

インフルエンザの主な感染経路は飛沫感染です。

咳やくしゃみで発生する飛沫が原因となります。

症状がなくても感染している可能性がある「不顕性感染」や、風邪と勘違いしている軽症のケースもあります。

「感染しているかもしれない」と意識し、飛沫感染対策を普段から心がけましょう。

• 咳やくしゃみを他人に向けて発しない

• 咳やくしゃみが出るときは、不織布製マスクを着用

• 急な咳やくしゃみの際、マスクがない場合はティッシュや腕の内側で口と鼻を覆い、顔を他人に向けない

• 鼻水や痰を含んだティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てる

• 咳やくしゃみを手で受け止めた場合は、すぐに手を洗う

手洗いの励行

流水で15秒手を洗うだけで、手についているウイルスは100分の1に減少します。

ハンドソープで10秒もみ洗いし、さらに流水で15秒すすぐと、ウイルス量は10000分の1になります。

指や爪の間も丁寧にもみ洗いしましょう。

いかがでしたでしょうか。

普段から予防を心がけ、早めに対処し、感染した場合はしっかり療養することが大切です。

過信せず、その時々の状況に応じて適切に対応することが重症化を防ぎます。

今年も対策を万全にして、良い年にしましょう!

参考:厚労省 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html