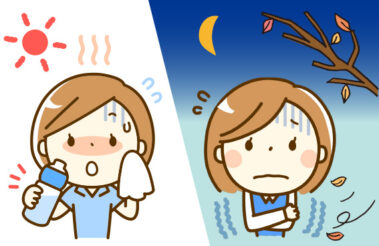

vol.56 春の「寒暖差疲労」を防ぐ!体調管理のコツ

2025.03.21気温の変化が大きいのは疲労の元

何となく調子が悪い原因

3月も半ばを過ぎ、そろそろ桜の開花情報が気になる季節ですね。

日中の日差しは暖かくなってきたものの、どうも体調が優れないと感じる方はいませんか?

春先は1日の中で気温の変化が大きいのが特徴で、寒暖差は自律神経に大きな負担をかけます。

人の体には、環境の変化に対応して健康を保つ「恒常性(ホメオスタシス)」という仕組みがあり、体温もその働きによって調整されています

こたつの電源を「体温のエネルギー供給」、温度調整ダイヤルを「自律神経」と考えてみましょう。寒いときはダイヤルを強にするように、自律神経が働いて体を温めます。逆に暑いときはダイヤルを弱にして熱を抑えます。こうして人の体は、外の環境に合わせて体温を調整しているのです。

しかし、急激な温度変化に対応するのは体にとって大きな負担です。自律神経が過剰に働くとエネルギーが消耗され、疲れやすくなったり、肩こりや頭痛、集中力の低下といった症状が出ることがあります。

対策1:温度調整の工夫

急激な温度変化は自律神経に負担をかけるため、事前に対策をとることが大切です。

気温が高い時間帯は換気をし、冷え込む時間帯には羽織るもので調節しましょう。寒くなってきたら、温かい飲み物を飲むのもおすすめです。

対策2:温度の変化に備える 自律神経を整える

自律神経のバランスを保つには、規則正しい生活、十分な睡眠、バランスの取れた食事が重要です。特に、体内時計を整えるために朝食をしっかり摂ることが欠かせません。

運動も自律神経を整えるのに効果的です。運動をすると一時的に交感神経が活発になりますが、その後、副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなります。自律神経の切り替えがスムーズになることで、バランスが整いやすくなると言われています。ウォーキングなどの有酸素運動は血行を促進し、リラックス効果も期待できます。ストレス解消や気分転換にもなるので、ぜひ取り入れてみてください。

疲れているときほど、シャワーで済ませるのではなく、38~41℃程度のお湯にしっかり浸かり、体の芯まで温めるのがおすすめです。

特に、外回りの営業の方は寒暖差にさらされる時間が長く、デスクワークの方はエアコンによる温度差の影響を受けやすいため、注意が必要です。こうした不調を防ぐためにも、しっかりと睡眠をとり、朝食を摂ることを心がけましょう。また、湯船に浸かることで自律神経のバランスを整え、寒暖差の影響を和らげることができます。

年度末の忙しい時期ですが、日々の小さな工夫で体調を整え、元気に乗り切りましょう!